太原理工大学数学学院于2025年9月26日至28日成功举办了“偏微分方程数值解及应用前沿进展研讨会”。此次研讨会的主题聚焦于偏微分方程数值解的最新研究进展及其在科学和工程中的应用。会议期间,来自全国各地的专家学者齐聚一堂,分享了他们的研究成果,探讨了该领域的热点问题,推动了计算科学与应用的发展。

会议开幕式于2025年9月26日上午在太原理工大学数学学院602室举行。开幕式由数学学院贾宏恩教授主持。太原理工大学数学学院院长杨卫华教授首先致欢迎辞,他代表学院向与会专家学者表示热烈欢迎,强调本次研讨会聚焦“偏微分方程数值解及应用前沿进展”对推动学科交叉融合与国家战略需求的重要意义,并预祝会议取得丰硕成果。

随后,国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪人才、南京邮电大学陈艳萍教授作为特邀嘉宾致辞。她高度评价太原理工大学数学学院在计算科学领域的学术影响力,指出当前偏微分方程数值方法在能源勘探、新材料研发等关键领域的核心支撑作用,并呼吁学界加强算法创新与工业应用的深度协作。

本次研讨会汇聚了计算数学与应用数学领域的顶尖学者,邀请专家阵容强大,包括国家杰出青年科学基金获得者、2027年国际工业与应用数学大会邀请报告人北京大学张磊教授;国家杰出青年基金获得者、计算数学与科学工程计算研究所所长、中国科学院数学与系统科学研究院郑伟英教授;国家杰出青年科学基金获得者、上海交通大学徐振礼教授;中国科学技术院数学与系统科学研究院——香港理工大学应用数学联合实验室港方副主任、中国数学会计算数学分会副理事长乔中华教授;同济大学数学学院院长孙树瑜教授;电子科技大学数学学院院长、教育部数学类专业教指委委员电子科技大学徐立伟教授;西安理工大学理学院院长沈晓芹教授;国家优秀青年基金获得者、中国数学会钟家庆数学奖获得者、南方科技大学吴开亮教授;国家优秀青年基金获得者、中国工业与应用数学学会青年托举工程项目入选者、香港中文大学(深圳)王东教授;首都师范大学交叉科学研究院讲席教授、北京计算数学学会副理事长成娟教授;中组部特聘专家、上海交通大学重庆人工智能研究院执行院长应文俊教授;中国科学院“西部青年学者”、新疆维吾尔自治区杰出青年科学基金获得者、新疆大学苏海燕教授;湖南省杰出青年基金获得者、湖南省“芙蓉学者奖励计划”青年学者、湘潭大学杨伟教授;教育部新世纪人才计划支持项目入选者、陕西科技大学教务处处长、陕西科技大学李剑教授;以及湘潭大学黄健教授、河南理工大学司智勇教授等众多在各自领域具有深厚造诣和影响力的专家学者。他们的参与为本次研讨会带来了最前沿的研究成果和深刻的学术见解。

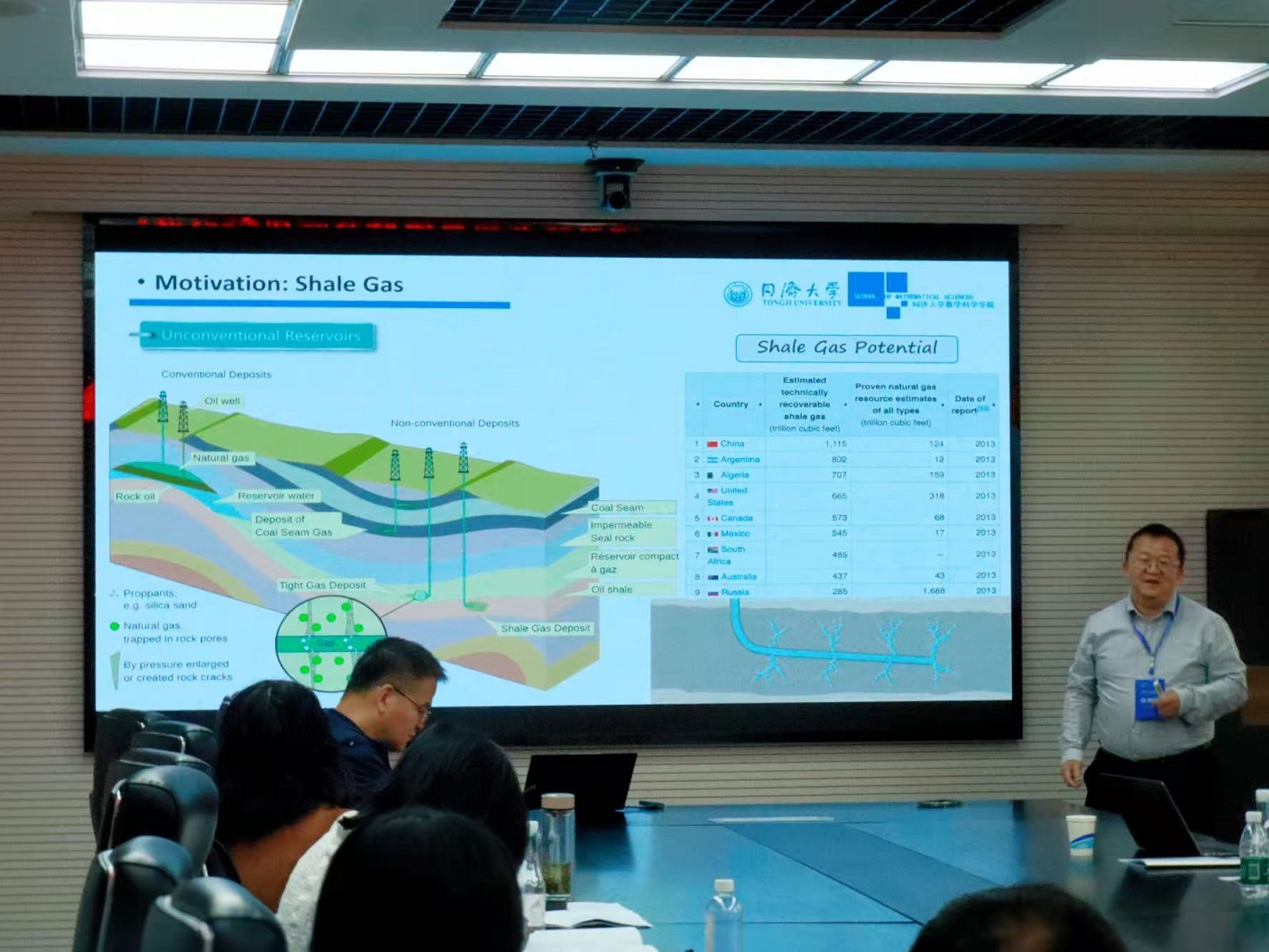

同济大学数学学院院长孙树瑜教授作题为 “Robust Numerical Simulation Algorithms and Their Geo-Energy Applications” 的主题报告。孙教授阐释了鲁棒数值模拟算法在地质能源开发中的关键作用,讨论算法设计如何应对地下多孔介质非均质性、多相流耦合及岩体裂隙演化等复杂场景的数值不稳定性问题,通过两相流模型及Navier-Stokes-Cahn- Hilliard两个模型举例,揭示了高可靠性算法的工程价值,为能源勘探领域的计算工具升级提供理论支撑。

首都师范大学成娟教授以 “Machine-Learning Interatomic Potentials for Long-Range Systems” 为题,深入探讨机器学习势函数在长程相互作用体系中的突破性应用。报告聚焦激光聚变(ICF)及数值模拟,以强聚变作为驱动源,利用物质的惯性对核材料进行约束从而实现核聚变,提出“在实验室里实现可控核聚变”的物理目标。

北京大学张磊教授在题为“Neural Network-Based Tensor Models for Nematic Liquid Crystals with Accurate Microscopic Information”的报告中揭示了新型计算框架对层状液晶材料研发的核心突破。针对向列相液晶和近晶相液晶层状分子堆叠的强空间序特性,创新性构建神经张量网络耦合模型。张教授还论证了该模型在智能调光玻璃的电场响应优化、高分辨率液晶显示器的层缺陷抑制、热成像传感器温度灵敏度增强等场景的应用价值,为设计新型光电材料提供了计算范式。

本次研讨会聚焦偏微分方程数值解前沿动态与跨学科应用突破,不仅展示了计算数学在地质能源开发、智能材料设计、微观机制模拟等国家战略领域的关键支撑作用,更促进了学术界与产业界在复杂系统建模、高性能算法优化等方向的深度协作。与会学者一致认为,人工智能赋能的科学计算新范式将持续推动基础理论与工程实践的融合创新,为攻克“卡脖子”技术难题提供数学引擎。太原理工大学数学学院将持续搭建高水平学术平台,助力计算科学领域的开放合作与可持续发展。